「土でイチゴを育てたいけれど、失敗しないか不安…」そんな方へ。

この記事は家庭菜園向けのイチゴ土耕栽培を、準備から収穫、トラブル対策までやさしく解説します。ポイントは“前倒しの土づくり”と“浅植え・適度な水やり・マルチ”。初心者でも再現しやすい手順で、香り高く甘い実を目指します。内容は、日当たりと水はけの整え方、苗の選び方、植え付けのコツ、水やり・追肥のリズム、果実を守るマルチング、病害虫/鳥・ナメクジ対策、そして実がつかない・甘くならないときの見直しポイントまで。

読み終えるころには、今日から始める段取りが具体的に描けるはずです。まずは小さな区画で、わが家の“初いちご”づくりを始めましょう。

イチゴの土耕栽培とは?初心者にもできる?

まずは「土で育てるイチゴってどんな感じ?」をつかみましょう。家庭の庭や畑、プランターでも始められ、道具もシンプル。土のにおい、朝の水やり、実が赤く色づくワクワク感——そんな“育てる楽しさ”を一番近くで味わえるのが土耕栽培です。

ここからは、ほかの栽培方法との違い・魅力・気をつけたい点を順に見ていきます。

土耕栽培と水耕(高設)栽培の違い

土耕栽培は、その名のとおり土を使う昔ながらの方法。庭や畑に畝を作り、苗を植えて育てます。初期費用が抑えやすく、家庭菜園との相性が抜群。

一方、水耕(高設)栽培は、高い棚(ベンチ)や専用資材を使い、培地や養液で管理するスタイル。姿勢がラクで管理しやすい反面、設備投資が必要です。

家庭で「まずやってみる」なら、手の届く範囲で始められる土耕が無理なく続けやすい選択です。

土耕栽培のメリット:おいしさやコスト面の魅力

土には微生物や有機物がたくさん。根がじっくり張り、イチゴ本来の香りやコクが乗りやすいのが魅力です。必要なものは土・苗・肥料・マルチなど、身近にそろうもの中心なので、コストを抑えてスタートできます。畑で育てれば株間も確保しやすく、太陽と風の力をそのまま活かせるのも土耕の良さ。家族で世話を分担したり、「今日はどの実が赤い?」と収穫の喜びを共有できるのも、土耕ならではです。

土耕栽培の難しさと注意点

一方で、土耕は天気や土の状態の影響を受けやすく、水やり・肥料の“やりすぎ/足りない”の見極めがポイント。梅雨の過湿や夏の高温**、土壌由来の病害にも注意が必要です。また、作業はかがむ姿勢が多いため、無理のない作業計画を。

対策としては、水はけの良い畝づくり・適切な株間・マルチングで環境を整え、朝の水やり・肥料控えめからの微調整を意識。病気の葉は早めに取り除くなど、こまめな観察が成功の近道です。最初は「基本に忠実」を意識すれば、初心者でも十分においしい実にたどり着けます。

栽培の準備:土づくりと苗選び、必要な道具

ここを整えておけば、植え付け後の管理がぐっとラクになります。まずは「どこで育てる?」「どんな土にする?」「どの苗を選ぶ?」の3点を、順番に押さえていきましょう。

栽培に適した場所と土づくりのコツ

- 日当たりと風通し:目安は1日6時間以上の直射日光。洗濯物がよく乾く場所=風が抜ける場所が理想です。

- 水はけ:雨が多い時期に水が溜まる場所はNG。**高畝(20cm前後)**にすると根腐れ予防になります。

- 土づくりの手順(植え付け2~3週間前)

- 土を深く耕す(スコップの刃2枚分くらい)

- 苦土石灰をまいて混ぜ、酸度をやわらげる

- 1週間後、完熟たい肥+緩効性肥料を混ぜて土を“ふかふか”に

- プランターの場合:深さ15cm以上を目安に。市販の「野菜用培養土」でOK。底に鉢底石を入れて排水を確保します。

- ひと言コツ:土づくりは“前倒し”が吉。肥料をなじませる時間を作ると、根の活着がスムーズです。

苗の選び方と初心者向きの品種

- 良い苗のチェックポイント

- 葉色が濃く、葉が5~8枚程度ついている

- 株元(クラウン)が太い

- 病斑や虫食いがない/ぐったりしていない

- 品種選びの考え方

- 初めてなら一季成り(春にたっぷり収穫)が扱いやすい

- 地域のホームセンターに並ぶ“定番品種”はその土地向けで失敗が少ない

- 迷ったら「甘味が強い」「病気に強い」など店員さんの一言を参考に

- 購入タイミング:植え付け適期(多くの地域で秋)の少し前からチェック。良苗は早めに売れていくので、見つけたら確保を。

植え付け前に用意する道具・資材

- 基本の道具:スコップ(移植ごて)、ジョウロ、軍手、ラベル(品種名を書いて挿す札)。畝づくりにはシャベルがあると便利。

- 土と肥料:たい肥、苦土石灰、緩効性肥料(またはイチゴ用肥料)。プランターなら培養土+鉢底石。

- マルチング資材:黒マルチ(雑草・乾燥・泥はね予防)または敷きわら(果実の汚れ防止)。

- 保護資材:防虫ネット/防鳥ネット、洗濯ばさみやU字ピン(固定用)。寒い地域は不織布もあると安心。

- あるとラク:メジャー(株間測定)、じょうろ用ハス口、液体肥料、剪定ばさみ。

- ひと言コツ:資材は“実が色づき始めてから”だと間に合わないことも。植え付け前に一式そろえておきましょう。

苗の植え付けと育て方のコツ

ここからは実作業。植え付け→日々の水やりと追肥→果実を守るマルチングの順に、つまずきやすいポイントをやさしく押さえていきます。

植え付けの適期と正しい手順

- 適期の目安:多くの地域で**秋(10~11月)**がおすすめ。冬のあいだに株を作り、春にしっかり実らせます。

- レイアウト:畝幅60~70cm、株間30cmを目安に。風が抜ける余裕を確保。

- 植え穴づくり:ポットよりひと回り深めに穴を掘り、底に水を含ませておくと活着が早い。

- 浅植えが鉄則:クラウン(株元のふくらみ)を土に埋めない。根鉢の上面が地表と同じくらいに。

- 向きのコツ:ランナーが出る方向と反対側に実がつくので、収穫しやすい向きで配置。

- 植え付け直後:たっぷり灌水→土と根を密着させる。晴天続きは数日こまめにチェック。

- ひと言ポイント:植えたその日は肥料は与えず、水だけでOK。まずは「根付かせる」が最優先。

水やり・肥料のポイント

- 水やりの基本:土の表面が乾いたら午前中に株元へ。葉に泥はねさせないのが病気予防。

- 季節ごとの目安:

- 秋~冬:過湿は禁物。乾いたら与えるペースで十分。

- 春:開花~結実期は水切れ厳禁。ややこまめに。

- 元肥と追肥:

- 植え付け前にたい肥+緩効性肥料を土に混ぜる(元肥)。

- 追肥は11月ごろと**春先(2~3月)**に少量ずつ。液肥は様子を見て薄めで。

- やり過ぎ注意:チッ素多すぎ→葉ばかり茂って実がつかない。迷ったら控えめが安全。

- 観察のコツ:新葉の色・葉の厚み・花芽の出方を見て調整。“少し足りないかな”から足すのが失敗しにくい。

マルチングで果実を守ろう

- 目的:泥はね防止・乾燥抑制・雑草抑え・地温調整。結果として病気予防と甘さアップに貢献。

- タイミング:追肥を終え、花芽が見え始める晩冬~早春に敷くと管理がラク。

- 素材の選び方:

- 黒マルチ:雑草抑制力と保温性が高い。端をしっかり土で固定。

- 敷きわら:見た目が自然で果実の座布団に。通気がよく、ナメクジ対策にも。

- 敷き方のコツ:株元の穴を小さめに開けて隙間ゼロを意識。水やりは株元にしっかり届く動線を確保。

- ひと言ポイント:マルチ後は泥汚れが激減。収穫が一段と楽しくなります。

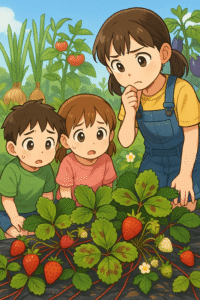

よくあるトラブルと対策

「葉が白い?実がかじられてる?甘くない…?」——栽培中は小さなサインを早く見つけて手を打つのがコツ。代表的な症状と“今すぐできる対処”を整理します。

病気・害虫の予防と対処法(うどんこ病・アブラムシなど)

- うどんこ病(白い粉)

予防:密植を避け、古葉を間引いて風通しを確保。チッ素の与えすぎは厳禁。

初期対処:発病葉をすぐ除去。家庭菜園用の適用殺菌剤をラベルどおりに散布。 - 灰色かび病(実や花が灰色に腐る)

予防:泥はね防止のマルチ、花期の過湿回避。夕方の水やりは避ける。

初期対処:被害果は速やかに撤去。混み合った葉を整理し、乾きやすい環境に。 - アブラムシ(葉裏に群生)

予防:畝周りの雑草除去、見回りを“こまめに”。テープで軽く張り付けて捕殺も可。

初期対処:数が多ければ適用殺虫剤や殺虫石けん。天敵(テントウムシ)を大事に。 - ハダニ・コナジラミ

予防:乾燥期は葉裏チェック。水霧で葉裏をたまに湿らせると増殖しにくい。

初期対処:被害葉を除去、必要に応じ専用薬剤。いずれも早期発見が最優先。

鳥やナメクジからイチゴを守るには?

- 鳥害(ヒヨドリ・スズメ)

対策:色づく前から防鳥ネットで畝ごと覆うのが最短ルート。裾のすき間は必ず固定。

補助策:キラキラテープや目玉バルーンは併用で効果アップ(慣れ対策に位置替え)。 - ナメクジ

予防:敷きわら・黒マルチで実を地面から離し、湿気をためない。畝まわりの落ち葉整理。

対処:ビールトラップや市販の誘引駆除剤を畝の外周へ。見つけたら即捕殺が基本。 - アリ・カラスミ(実の穴あき、果実の欠け)

予防:完熟果は放置せず早めの収穫。甘い果汁の付着(こぼれ)はこまめに洗い流す。

実がつかない・甘くならないときは?原因と対策

- 受粉不良

サイン:花は咲くのに実が太らない、形がいびつ。

対策:晴れた午前中に綿棒で人工授粉。防虫ネット使用時は一時的に開放して虫を呼ぶのも◎。 - 肥料バランスの崩れ

サイン:葉ばかり茂る=窒素過多/小粒で酸っぱい=肥料切れ・カリ不足。

対策:追肥を控えめに見直し、リン・カリ中心へ。液肥は薄めから調整。 - ランナー放置

サイン:株が弱り、実が少なく甘さも乗らない。

対策:不要なランナーは切除し、株の力を果実へ集中。 - 日照・温度

サイン:日当たり不足で甘さが乗らない/高温期は着果しにくい。

対策:1日6時間以上の日照を確保。真夏の花は摘花で株を休ませ、秋以降に備える。 - 収穫タイミング

サイン:酸味が強い、香りが弱い。

対策:ヘタ近くまで全体が赤くなってから収穫。朝採りは香りが立ちやすくおすすめ。

ミニチェックリスト

①葉裏に虫?

②古葉が混み合ってない?

③土は乾湿の波が大きすぎない?

④ランナー処理した?

⑤ネットやマルチは整ってる?

どれか一つ直すだけでも、ぐっと調子が上がります。

まとめ:土耕栽培でおいしいイチゴを育ててみよう

土づくりを前倒しで整え、良い苗を選び、浅植え・株間・マルチングを基本どおりに。あとは“朝の水やり+こまめな観察”で十分に応えてくれる作物です。天気や季節に合わせて、肥料は控えめから微調整。古葉・病葉を外し、受粉や鳥・ナメクジ対策を早めに打てば、春の収穫はぐっと近づきます。

はじめの一歩は、小さな区画やプランターからでOK。赤く色づく瞬間を家族で待つ時間も、土耕栽培の大切な楽しみです。

この週末は畝を立て、来週は苗を確保。晩冬にマルチを敷き、春はいよいよ摘み取りへ——そんな“季節の段取り”で進めてみましょう。

仕上げのチェックリスト

- 日当たり6時間以上/風通し◎

- 高畝+排水確保、土はふかふか

- クラウンは埋めない浅植え

- 追肥は少量をタイミングよく

- マルチ・ネットは早めに準備

- ランナー整理&古葉の間引き

手間をかけた分だけ、香りも甘さも返ってきます。

さあ、土耕栽培で“わが家のいちご”を育ててみましょう!

コメント